«Знамя труда» продолжает серию публикаций, посвященных Великой Отечественной войне. Предлагаем нашим читателям поделиться воспоминаниями своих родителей и старших членов семьи о тех суровых годах. А сегодня история еще одной труженицы тыла, чье детство пришлось на военные годы.

Моя соседка Елена Владимировна Карпенко была женщиной, уверенной в себе при малейшем отсутствии самодовольства или хвастовства. Уже много позже я узнал, что ветеран труда более чем с полувековым стажем (на пенсию ушла только в 70 лет!) во время Великой Отечественной, будучи школьницей. отважно работала на многих объектах буквально под бомбами.

Под вражеским прицелом

4 июля 1942 года после 250-дневной осады пал Севастополь. Теперь вермахт получил возможность начать новое генеральное наступление на востоке - на Кавказ и Сталинград. Для того чтобы отсечь юг Советского Союза от его центральной части и оставить без горючего Красную Армию, вермахту требовалось уничтожить или ослабить железнодорожные магистрали, ведущие с севера на юг, и блокировать движение судов по Волге, в бассейне которой тогда проживали 50 миллионов человек.

Воздушный флот люфтваффе под командованием генерал-лейтенанта Вольфрама Рихтгофена, разбомбив Севастополь, направился на уничтожение транспортной инфраструктуры юга советской России. В числе приоритетных целей были крупные железнодорожные станции и мосты через Волгу. И как же ломали языки штурманы бомбардировочных эскадр, произнося названия целей «Sysran-1» и «Sysran-2». Налеты на десятки объектов начались еще до главного наступления на земле - для его обеспечения.

Пришлось повзрослеть

Елена родилась в семье железнодорожников Владимира и Анны Барановых в феврале 1930 года в городе Сызрани Куйбышевской области. Город, расположенный в излучине Волги, в 60 километрах от Куйбышева, был важным железнодорожным узлом, так что профессия родителей была очень почетной. От первого брака у Анны было трое детей - Виктор, Геннадий и дочь Лидия, Лена была младшей.

Мама ее работала проводницей поезда Москва - Душанбе, и дочь мечтала, что, когда вырастет, тоже будет ездить по бесконечным путям огромной страны. Довоенная жизнь была размеренной и устоявшейся, а начало войны стало шоком и горем. В семье были и свои проблемы: старший брат Виктор, окончив школу, пошел работать, но был арестован и осужден за растрату. Он в войне увидел свой шанс. В 1942 году Виктор пошел из лагеря добровольцем в штрафбат, их только что организовали на фоне катастрофического положения на фронте.

17-летняя Лидия в первый же день войны отправилась в военкомат, где ее определили в санитарную роту, отправляющуюся на фронт. Брат Гена был инвалидом по слуху, так что в армию не попал.

Мама Лены с началом войны стала проводить почти все время на работе, так что забота о доме легла на плечи младшей дочери.

Школьников привлекали ко множеству работ: они помогали в госпиталях ухаживать за ранеными, на колхозных полях собирали колоски, ребята постарше разгружали вагоны.

Лена в свои почти 12 лет считалась взрослой и работала наравне с ними. Но тяжелая работа осложнялась еще и тем, что с конца лета 1941 года в небе над Поволжьем все чаще стали появляться немецкие самолеты. По плану «Барбаросса» вермахт должен был выйти на линию Архангельск - Астрахань к началу осени. Дело буксовало, и, несмотря на общую нехватку авиации, немцы начали небольшие, а затем все более массированные налеты на волжские города.

Приоритет отдавали крупным промышленным центрам. Так что до поры до времени Сызрань оставалась в стороне от больших налетов.

- В школу в 1941 году мы пошли в тяжелом настроении, - вспоминала Елена Владимировна. - По радио передавали каждый день: «Оставлен Могилев, оставлен Киев» и так далее. Для школьников послаблений не было: днем - занятия, вечером - работа. Только нас, детей, еще на ночь поспать отпускали, а взрослые часто трудились до утра. Конец одного рабочего дня совпадал с началом следующего. Машинисты и кочегары сутками не покидали паровозы, мама приходила домой редко, только чтобы упасть на постель и заснуть.

Кстати, дом Барановых располагался всего в трехстах метрах от станции «Сызрань-1». Очень удобно для железнодорожников…

Горячее лето

Зима 1941-1942 годов была в тылу тяжелой, холодной и голодной. Хотя мама получала паек как железнодорожница (650 граммов хлеба плюс кое-что по мелочи), а Лена - детский (400 граммов), при тяжелой работе все постоянно испытывали чувство голода. Деликатесом были мороженая картошка и редкая пайковая вобла.

Да еще морозы доходили до минус 35 по Цельсию, не было сил искать и колоть дрова. Зато в морозы и ветра прекратились налеты: немцам, разбитым под Москвой, остановленным под Тихвином и Ростовом, было не до дальних бомбежек. (А еще огромное спасибо немецким авиаконструкторам, которые не смогли вовремя создать немецкую «летающую крепость» - «Хейнкель-177» «Грифон». «Грифон» полетел слишком поздно, когда нацистская Германия отступала по всем фронтам, и не сыграл большой роли в войне).

… Но наступила весна 1942 года, враг пришел в себя и перешел в новое наступление на юге. Как уже было сказано, объекты в Поволжье стали целью для ударов с воздуха, и города в тех краях сразу это ощутили.

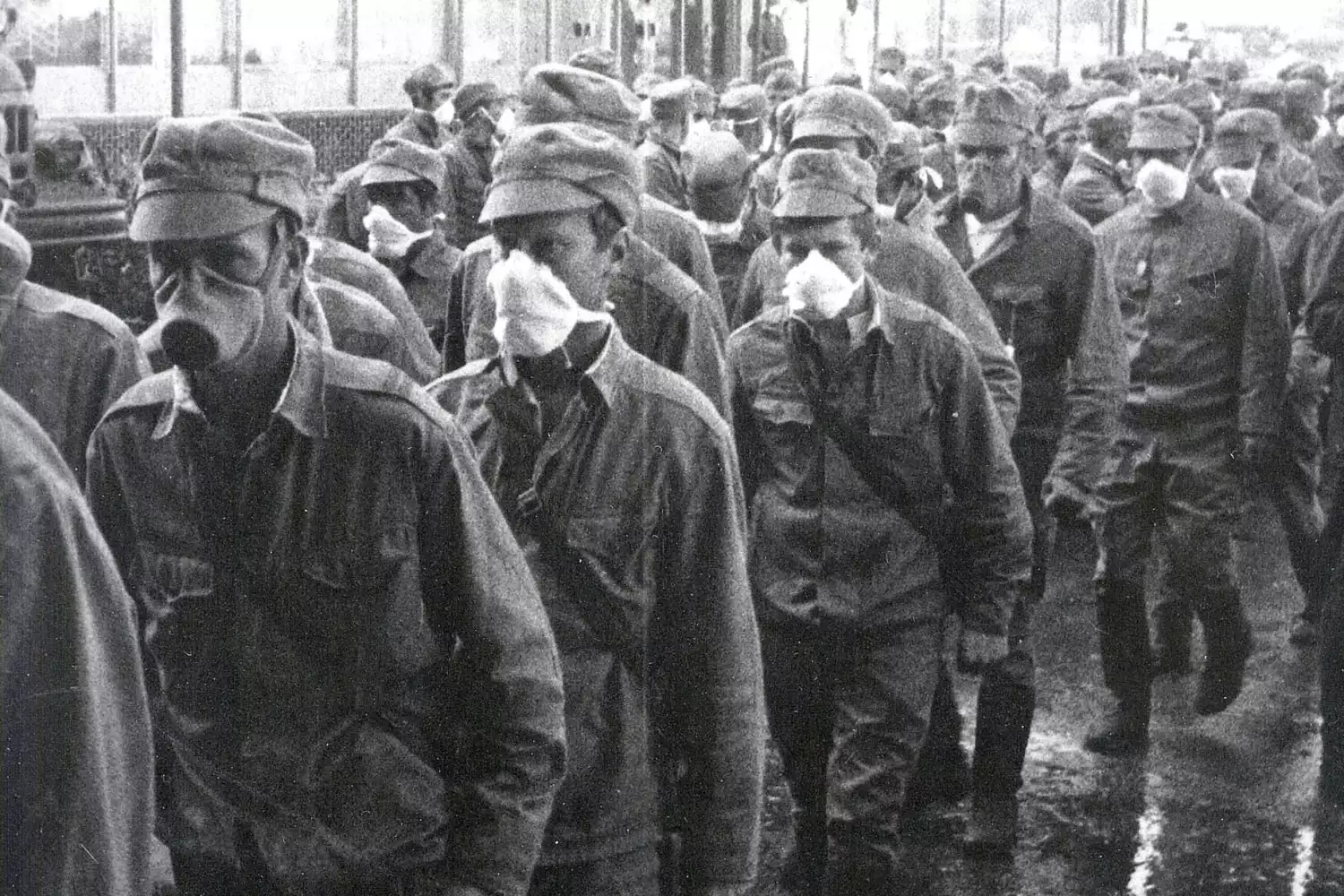

- Налеты стали постоянными, и нас, школьников, поставили на рытье убежищ. В больших городах, где много каменных зданий, под них отводят подвалы, у нас таких зданий совсем не было, - рассказывала Елена Владимировна. -Немцы бомбили часто, наши часто не успевали даже объявить воздушную тревогу, так что в налет добежать до укрытия было проблемой. И стали везде выкапывать щели - короткие глубокие траншеи - на улицах, во дворах, на станциях… Копали их мы, дети, потому что других рабочих рук не было. Позже, на основе опыта налетов, начали эти щели перекрывать - клали сверху доски, насыпали землю, это защищало от мелких бомб, осколков, обломков взорванных зданий… Постепенно весь поселок покрылся такими щелями, это спасло много жизней.

Бомбили нас днем и ночью. В темноте самолеты сбрасывали сначала на парашютах «люстры» - осветительные бомбы, которые освещали все на километры вокруг. Станция была рядом, прямо в нее ни разу не попали, зато вокруг столько всякого разорвалось. Много было деревянных домов и строений, на них сбрасывали мелкие «зажигалки» с фосфором, нас учили тушить такие бомбочки. Они были очень опасными - от них легко загоралась одежда, а это мучительная смерть.

Но тушили и их! Постепенно привыкли и к этому аду - засыпали под взрывы и выстрелы зениток, просыпались под них же. Потом, уже летом, на каникулах, (несмотря ни на что, учебный год начинался 1 сентября и завершался в июне), нас отправили на берег Волги к Сызранскому мосту. Его бомбили каждый день и по ночам, нужны были укрытия для железнодорожников и пассажиров, да еще всякие ложные цели мы строили, чтобы отвлекать немцев. Работа адова, а бомбили нас постоянно.

Когда большая бомба падала в реку, поднимался огромный столб воды, на берегу от взрывов обрушивались откосы в Волгу… И после каждого налета мы посылали мальчишек собирать оглушенную рыбу - чего добру пропадать? Вот так немцы нас подкармливали. Потом началась еще одна беда.

По Волге ходили сотни малых и средних судов, среди которых много нефтеналивных. Охотиться за всеми было проблемно, поэтому люфтваффе использовало самое дешевое и эффективное оружие - мины. (По иронии судьбы их создал еще в 1854 году гениальный русский немец Борис Якоби для защиты Питера и Кронштадта от англо-французского флота во время Крымской войны).

Мины, сбрасываемые с предельно малой высоты, имели два взрывателя - акустический и магнитный. Первый реагировал на шум винтов, второй - на изменение магнитного поля Земли, когда рядом проходила масса металла. Так что даже малые суда с деревянными корпусами становились жертвами «молчащей смерти». Для затруднения траления эти адские машины снабжались приборами кратности и срочности, то есть приводились в боеготовое положение через пять-семь суток после сброса, да еще пропускали над собой 10 иногда12 судов и взрывались под 11-м или 13-м кораблем - баржей или танкером.

Советскому командованию пришлось спешно создавать группы речных тральщиков - обычно это были небольшие плоскодонные корабли с деревянными корпусами - а их экипажи из-за острой нехватки личного состава в Волжской военной флотилии комплектовали в основном из молодых девушек, вчерашних школьниц. Этим юным героиням пришлось вынести на своих хрупких плечиках главную тяжесть борьбы в сражении на речных просторах Волги.

Враг тоже не дремал, совершенствовал свое оружие и увеличивал число выставленных мин. К счастью, из-за ночных поставок часть «молчащей смерти» попадала или на отмели, либо вообще на берег - и минеры собирали такие «подарки», изучали их, находили меры противодействия. Появились электромагнитные тралы, акустические ловушки, заставлявшие мины взрываться на безопасном от кораблей расстоянии. Речная война продолжалась со все нарастающими напряжением и ожесточением.

- С правого высокого берега Волги была видна река на десятки километров вокруг, - вспоминала Елена Владимировна. - Самый маленький речной танкер вез 200-500 тонн нефти, и когда он подрывался на мине, река горела на километры вниз по течению. А если взрывался большой танкер или баржа с боеприпасами, начинался настоящий ад. Спастись экипажу шансов не было, по всей реке прибивало к берегу обгоревшие тела, там и опознавать было нечего, хоронили их в общих могилах…

Страшно было, когда подрывались пассажирские суда, в воду летели женщины и дети - а Волга широкая, в холодной воде многие не выдерживали и несколько минут. Но продолжались и налеты, зенитки сбивали самолеты редко, в основном не давали прицельно бомбить. Мост наш устоял, и станции действовали без перебоев. Но каких сил нам это стоило!

Днем немцы бомбили с больших высот, опасаясь зенитного огня, ночью - с малых, подходя к цели с заглушенными моторами. Так что летчикам и зенитчикам приходилось менять приемы борьбы с врагом. А жители копали щели во дворах, поскольку спать в них было безопаснее, чем в домах. При близких разрывах бомб соседние строения часто рушились, а ведь выбраться из-под слоя земли куда проще, чем из-под обломков стен.

Зимние «каникулы»

Облегчение наступило зимой. Под Сталинградом в окружение попали две немецкие, части итальянской и румынской армий, так что люфтваффе переключили на снабжение окруженных. Потом начались контрнаступление Красной Армии по всему фронту, жестокие бои на восточной Украине. И жители Поволжья перевели дух, но ненадолго. В мае 1943-го немцы начали операции «Кармен» и «Кармен-2» по уничтожению промышленного потенциала городов на Волге. Опять задействовали Второй воздушный флот уже генерал-полковника Рихтгофена.

Более ста самолетов ставили мины на волжских фарватерах, опять подрывались корабли и горела на воде нефть… Два месяца боев стали еще одним испытанием для детей войны. Лена Баранова уже жила на берегу Волги у Сызранского моста: копала, тушила, спасала, ведь по тем меркам она была совсем взрослой - 13 лет!

В июле началась Курская битва и накал воздушных боев над Поволжьем боев сразу спал: сил на все задачи у люфтваффе уже не хватало. Продолжались редкие налеты, в основном - одиночными бомбардировщиками по ночам, но в сравнении с прошлыми боями жители их почти не замечали.

Потом наши войска перешли в широкомасштабное наступление от Черного моря на юге до Валдайских высот на севере, и фронт неудержимо покатился на Запад. Когда же к осени 1943-го люфтваффе затеяло очередной план налетов на наши тылы «Железный молот», выяснилось, что фронт ушел от Волги так далеко, что немцы до нее уже не долетали. Пару раз над Сызранью пролетали в 1944-м высотные дальние разведчики люфтваффе, но сделать что-нибудь серьезное враги уже не могли. Планировали новую засылку диверсантов (агентов в этих краях у абвера было немало), но операцию заранее расшифровал Смерш. Хуже, чем налеты люфтваффе, для Поволжья стали только события 90-х годов. Но это уже другая страница истории.

С войной покончили мы счеты…

В конце 1944 года домой вернулась сестра Лида. Она отвоевала три года, стала командиром санитарного взвода, офицером, а 30 сентября 1944-го была тяжело ранена в Польше. Сражалась она на Первом Белорусском фронте под командованием Константина Рокоссовского, и была отправлена домой после тяжелого ранения. Как после выяснилось, на том же фронте воевал и брат Виктор.

В штрафбате он отбыл свои два месяца, да так и остался в постоянном составе штрафного батальона ОШБ 1 БФ, или Особой школе баянистов Первой Белорусской филармонии, как расшифровывали название своего подразделения местные остряки. Отвоевал в пехоте три года и ни разу не был ранен! Судимость у него сняли, демобилизовался техником-лейтенантом, и в начале 50-х годов уже стал начальником Ленинабадской автоколонны.

Лена же окончила школу, стала железнодорожницей, как и мечтала, в 1951 году вышла замуж за фронтовика Андрея Карпенко и переехала жить в далекий Джамбул. У супругов родились дочь Ольга и сын Юрий. Елена Владимировна проработала на железной дороге почти полвека, стала обладательницей целой коллекции наград и поощрений… На пенсию ушла, разменяв восьмой десяток лет. Если же учесть, что детство ее закончилось в 11 лет, то и рабочий стаж получился большим - почти 60 лет!

Она ушла из жизни в 85 лет. Светлая память детям и взрослым, выстоявшим в самой страшной войне в истории человечества!

Юрий ЕФИМОВ